高槻の原生協コミュニティルームで緑肥の話をしました

大阪府高槻市の原地区にある生協さんのコミュニティルームで緑肥の話をしました。

今回の話のきっかけは発起人の方が地域の方から引き継いだハウスが塩類集積によって秀品率が低下していた土で、直近でどのような対策をすれば良いか悩んでいたということが背景にあり、緑肥の活用事例も踏まえて、たくさんある緑肥の中からどのように選択したか?の知見を知りたいということで依頼がありました。

昨今の農業の人手不足は畑の酷使による土壌劣化から秀品率が低下して、それに合わせて収入も低下して離農、もしくは後継の意欲の低下が問題であるはずで、今後も同様の問題は発生し続けるはずです。

耕作されなくなった畑は荒れ、荒れた畑は様々な形で周辺地域に深刻な問題を引き起こす為、地域で畑を管理するという流れが増すと予想されます。

そんな中、少ない経費と労力でそこそこの栽培環境を得る為には絶対に緑肥の知見になるはずです。

今回の話はハウス栽培の引き継ぎで何らかの良い結果に繋がれば幸いです。

今回の緑肥の話の準備として、非常勤で関わっている京都農販のブログで予習復習用の緑肥の記事をいくつか投稿しています。

関連記事

緑泥石から土の形成を考える

緑泥石という名の粘土鉱物の記事で、2:1型の粘土鉱物と2:1:1型粘土鉱物の緑泥石という粘土鉱物について触れた。

※左が一般的な2:1型の粘土鉱物で右がMg緑泥石

2:1型粘土鉱物は粘土鉱物系の肥料でも頻繁に目にする重要な要因であるのは間違いなくて、土というものを捉える為には緑泥石もおそらく重要であるはずだ。

これからの内容は、朝倉書店 白水晴雄著 粘土鉱物学 -粘土科学の基礎- 新装版の内容を参考にして記載する。

膨張性2:1型鉱物や緑泥石が風化した時に形成されると考えられているものに、層間に金属の水酸化物イオンなどが取り込まれた無機複合体と呼ばれるものがある。

主に14Å中間体と呼ばれるものがあり、層間に重合ヒドロキシアルミニウムイオン[Al2(OH)2(H2O)84+など]が入ったものが天然に多いとされる。

※Åはオングストロームと読み、イオン半径の意味があるけれども、粘土鉱物では層間の長さを表す時に用いる

14Å中間体はバーミキュライトまたはスメクタイトと緑泥石の中間的な性質を示す。

先程も触れたけれども、14Å中間体は膨張性2:1型鉱物や緑泥石が風化した時に形成されると考えられているということは、CECがカオリナイト並に低かった緑泥石が風化によって、スメクタイト(モンモリロナイト等)と緑泥石の中間の性質になるということになる。

更に興味深い話を紹介すると、

14Å中間体をアルミニウム(Al)を主と層間物質をクエン酸ナトリウム処理などによって除去すると、通常のバーミキュライトあるいはスメクタイト(モンモリロナイト等)と同様の性質を示すようになるとされている。

クエン酸という用語を聞いて、栽培に関わる者であればく溶性という用語を連想するはずだ。

植物の根からクエン酸のような有機酸が分泌されることで、塩(えん)だけでなく、緑泥石等の粘土にも作用している可能性がある。

今回の内容で、植物の根の作用によって緑泥石→14Å中間体→スメクタイトに似たものといった形で変化していくということであれば、

高槻の本山寺付近でみた緑色岩の露頭の下に有機物が豊富に含まれていそうな真っ黒い土があったことも納得出来るようになる。

緑泥石に触れることで、難解である土の理解に一歩近づいたような気がする。

関連記事

緑泥石という名の粘土鉱物

兵庫県の竹野海岸付近で観察したグリーンタフである緑色凝灰岩、

徳島でよく見かけた(おそらく)緑色片岩(緑泥石片岩)や

高槻の本山寺付近で見かけた緑色岩の主成分に緑泥石(クロライト)という鉱物があるらしいが、この緑泥石は2:1:1型の粘土鉱物として扱われている。

2:1:1型と似たような名称で2:1型があるが、2:1型といえば、スメクタイト(モンモリロナイト)やバーミキュライトもこの構造に含まれ、CECが高いイメージがあるけれども、2:1:1型の緑泥石はCECがとても低い。

スメクタイトのCECは60〜100で、バーミキュライトは100〜150のところ、緑泥石は2〜10しかない。

※pH7.0、イオン濃度 10-1〜10-2Nの溶液中の値

※朝倉書店 白水晴雄著 粘土鉱物学 -粘土科学の基礎- 新装版 39ページを参考にして記載

この話から

緑色凝灰岩の鉱山から採掘したベントナイトは主成分はモンモリロナイトで肥料全体のCECは高いと思いきや、緑泥石によってCECのスコアを下げている事になるのだなということで、ベントナイト≒粘土鉱物肥料にしてはスコアが低いというイメージに繋がるのが納得出来る。

この緑泥石だけれども、構造を見ていくと興味深い知見がたくさんある。

とその前に2:1:1型粘土鉱物について再び軽く触れることにしよう。

粘土鉱物の定義を再び持ち出してみると、

層状珪酸塩鉱物であるとされる。

(By Pearson Scott Foresman - Archives of Pearson Scott Foresman, donated to the Wikimedia Foundation, パブリック・ドメイン, Link)

SiO四面体と

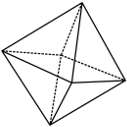

Al八面体というものが、

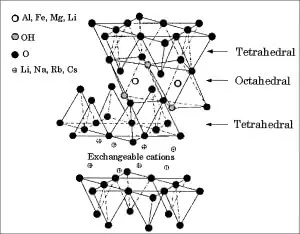

上記の図のように重なり合って、層の間に水(層間水)を含むような構造になる。

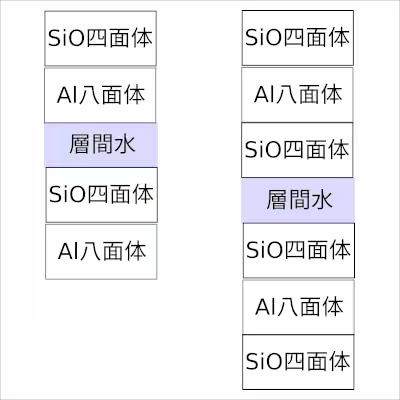

SiO四面体とAl八面体の重なり方は

このように描写されることが多い。

※注 カオリナイト等は層間水がなしで描かれる

上の図の左が1:1型粘土鉱物でカオリン鉱物等が含まれ、右が2:1型粘土鉱物で今回の記事で話題に挙がっているスメクタイトや緑泥石が含まれる。

※層間水の上の構造に注目し、SiO四面体とAl八面体が一つずつあるものを1:1型とし、SiO四面体が2個とAl八面体が1個で構成されているものを2:1型とする

粘土鉱物の間に層間水があることによって、粘土特有の膨潤性や吸着性というものが出来る。

この構造を踏まえた上で、2:1:1型粘土鉱物である緑泥石がどのような構造になっているか?というと、

2:1型粘土鉱物で通常であれば層間水であるところに2:1:1型では同型置換している八面体が挿入していた。

※Mg八面体の箇所はMgでないものもあるはず

粘土鉱物の間が層間物質で満たされているので、粘土特有の膨潤性が弱く、それに伴いCECも低くなっている。

余談だけれども、SiO四面体とMg八面体のところをよく見ると、1:1型の構造と見ることが出来、この視点を元に緑泥石を俯瞰すると、1:1型粘土鉱物と見做すことが出来るので、緑泥石は1:1型のカオリンと同じように見ることが出来る。

緑泥石に関して更に興味深い知見があるけれども、今回の記事が長くなったので次回に記載する。

-続く-

関連記事