高槻の米粉 「清水っ粉」で米粉パン(小麦入り)を作ってみた(失敗編)

こんにちは!齋藤の嫁の亮子です。

今回は、清水っ粉を使ってホームベーカリーで米粉パンに挑戦してみます。

我が家で愛用しているホームベーカリーは

HITACHIのHELTHY CHEF MRO-RBK5000

https://kadenfan.hitachi.co.jp/range/lineup/mro-rbk5000/

レンジの中にパン焼き機をセットするタイプです。

ホームベーカリーの置き場所をとらなくて助かるし、レシピ通りに材料セットしたら美味しい食パンが簡単に焼けます。

レシピに米粉パンの作り方があるのですが、指定の米粉を使うよう書いてあります。

う~ん、ここを清水っ粉の米粉を使って作ってみたい!

ということで、配合を考えてやってみます。

レシピでミックス粉は、330gと書いてあります。

今回は、強力粉180g、米粉150gでいってみます。

半々にしようかと思ったけど、心もち強力粉多めにしてみました。

イーストは、3gとあるけど、いろいろこぼれた事件が発生し、これも4gぐらい。

多い分には膨らむだろうし、問題ないでしょう!

あとは、水220ml入れてセットするのみ。

あれっ?通常の強力粉で作る食パンなら、砂糖と塩とバター入れるけど、いいのかな?

まぁ、まずはレシピ通りにいってみましょう!

こんな感じでセットして、あとは、2時間くらい待ちます。

発酵と焼きも通常のパンより30分くらい長い設定になってます。

どうなるかなぁ。

出来上がりです!どうですか?全然膨らんでな~い!

途中も何度もオーブン見たのだけど、膨らむ気配すらなかったです。

焼き色もついてないし・・・

裏は、焼き色ついていてなんとかいけそうな雰囲気ですね。

断面は、

う~ん、これは生地がうまくまざってないのか、おもちみたいに固まってるところと少しパンらしい気泡があるところと別れています。

実食!

お餅をぎゅっとした感じですが、見た目よりいけます。これは、清水っ粉が質のよい米粉だから、まだ救われたのかな。

でも、イーストの味がします・・・

何で膨らまなかったのか、考察してみます。

そうだ!

いつもは、入れるお砂糖を入れなかったからではないのか?

イーストの餌ってお砂糖ではなかったでしょうか?

恐らく指定のミックス粉には、お砂糖や塩が入っていたのではないでしょうか?

今度は、お砂糖を入れて再トライしてみよう。

調べたら塩麹を砂糖の代わりに使って膨らませてる人もいる。

ドライフルーツのデーツを砂糖の代わりにいれてる人もいる。

いずれにしろ、砂糖の代わりになるものをいれないと、やっぱりイーストでは膨らまなさそうだな。

けれど、お砂糖を入れなくても、多少パンらしい気泡が出たのは何故なんだろう?

お口直しに、高谷ベーカリーさんの「清水っ粉」で作られた米粉のアンパンと米粉パンを食べました。

やっぱり、こだわりの塩や砂糖を使ってるから味が美味しいし、生地のもちもち感と食感が絶妙だわ。

米粉パンを作ってるパン屋さんは、相当研究されているんだなと痛感しました。

米粉のアミノ酸スコアが高い

話は米粉に戻って、再度米粉の特徴を整理してみる。

米粉は小麦粉と比べてアミノ酸スコアが高く、油の吸収率が低いとされる。

米粉と小麦粉の話題で頻繁に挙がるのが、小麦粉のアレルゲンになり得るグルテンというタンパクがある。

タンパクが少なくて、アミノ酸スコアが高い。

この2つの内容を見て、米の栽培の歴史を思い出した。

米の育種について、売る覚えだけれども、食味の向上の為にタンパク質の含有量を減らすように選抜してきたという内容があった。

タンパク質は有用な栄養素であるけれども、タンパク質含有量が増えると米の食味が悪くなる。

分子育種の視点で上記のことを考察した時、光合成によりアミノ酸は合成されるけれども、米に貯蔵されるアルブミン(水溶性のタンパクという意味)の合成に関与するタンパクの一部欠損、もしくは発現量の低下によりアルブミンが合成されない。

材料はあるけれども、アルブミンは合成されないと考えると、米のアミノ酸スコアは向上する。

タンパク質は米にとっては食味の低下に繋がるけれども、アミノ酸は食味に深みを与える。

今回記載した内容はあくまで個人的な見解だけれども、こんな話があったら良いなと想像する。

他に栽培方法の変化があるけれども、それは下記の記事に記載したのでリンクの紹介で済ませることにする。

とりあえず、仮説を挙げ続ければ、それらを辿り、興味深い知見に到達できる可能性は増す。

縄文海進と大阪層群から闘鶏山古墳を考えてみる

前回の闘鶏野神社と闘鶏山古墳の記事で高槻にある闘鶏山古墳に徳島の阿波の青石があったという報告があることを紹介した。

高槻という徳島から離れていて、更に大阪の中でも海から離れているところなのになんで?という疑問が残る。

阿波の青石を海路で運搬したとしても高槻は遠すぎる。

ここで2つのことが頭に浮かんだので、今回はその話。

NHKのブラタモリという番組と以前投稿した佐賀平野は元々海だったかもしれないの記事で話題に触れた縄文海進という用語がある。

縄文時代には今よりも海抜が高く、現在でいうところの平野部が海であった可能性がある。

縄文時代の遺跡は海抜が高かった頃の海岸から少し進んだところにあるということで、全国で有名な遺跡は少し高台のところにあったそうだ。

※『日本列島100万年史 大地に刻まれた壮大な物語』(山崎 晴雄,久保 純子):ブルーバックス|講談社BOOK倶楽部の東北の章を参考にして記載

この視点で闘鶏野神社のある場所を地質図で確認してみると、

水色の個所が古墳時代では海だとすると、闘鶏山古墳が浅瀬に囲まれた丘陵の位置にあったように見えてくる。

他の視点で、地図の水色の個所の縁を囲むように分布しているのが大阪層群の海成粘土で、この場所が海であったことがわかる。

縄文海進によって上の地質図の水色の個所が海であったとするならば、

闘鶏山古墳のすぐ近くまで船で移動出来ることになるわけで、今でいう大阪の北部に位置する高槻に阿波の青石があっても違和感がなくなる。

※闘鶏山古墳の年代から考慮すると周辺は海だったとしても相当浅瀬だっただろうから、少し離れたところから青石を歩いて運んだかも

これらの知見から高槻の中部南部に広がる田畑は昔は海底だったのだろうなという歴史に浸れるようになった。

オススメの読み物

清水っ粉を使って料理してみた

こんにちは。齋藤の嫁の亮子です。

先日頂いた高槻の米粉「清水っ粉」を使ってみました!

まずは、こちら!

見た目は、グロテスクな色になってしまったけど、ブルーベリー入りのホットケーキです。

いつもお菓子用の米粉を使って作っていましたが、同じような感じで清水っ粉で料理してみました。

材料は、「清水っ粉」、冷凍ブルーベリー、砂糖、ベーキングパウダーです。

いつもは入れる卵は入れ忘れました。

なので、少し色が悪いです。

毅さん、一口食べて、「うん?見た目よりいける!」

そうなんです、「清水っ粉」は、私が普段使ってたお菓子用の米粉より粒が細かいと感じました。

なので、出来上がりの舌触りが滑らかになるのかな?

次は、卵さえ忘れなければ見た目と味はばっちりです。

けど、卵使わなくてもいけたので、卵と小麦粉アレルギーの方にはこのレシピもありですね!

次に挑戦したのは、

鶏カツです。我が家では定番メニューです。

胸肉に清水っ粉を水に溶かした後、パン粉を付けてみました。

いつもは、小麦粉を水に溶かしたものを使うのですが、

「清水っ粉」は粒が細かいので、肉にまんべんなく液体がつく感じがします。

後、小麦粉を衣にした時より、油の吸収が少ないのかな?

翌日、温めなおした時の下に出る油が少なく感じました。

あっさりとした感じに仕上がります。

最後のレシピが、そばのガレットが一番「清水っ粉」の特性を生かしきれたような気がします。

では、写真で順に追っていきますよ~

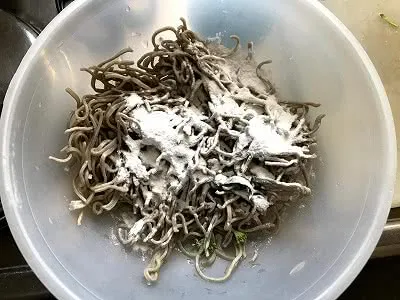

ボウルにそばと麺つゆと「清水っ粉」を入れて、

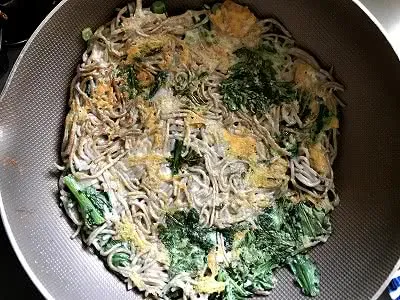

春菊ととろけるチーズを追加して混ぜる

黒コショウも適当にふります

火をつけてバターを溶かして、ボールの中身を入れます

両面焼いたら出来上がり!

いつもは、片栗粉を入れて作るのですが、なかなかまんべんなく混ざってくれず、ボロボロになってしまうことが多いです。

水を追加して、「清水っ粉」を多めにしたバージョンと麺つゆの水分だけ「清水っ粉」にすわせるバージョンと試してみました。

この場合は、水を足して「清水っ粉」を多くするより、麺つゆの水分だけ吸わせる方がカリっといって美味しかったです。

今回使ってみて感じたのは、「清水っ粉」は、粉の粒子が細かいので、水分を吸わせて、まとめたい料理の時にすごい力を発揮するなぁ。かきあげとか、じゃがいものガレットとかにも使い勝手がよさそう!

高谷ベーカリーさん、いろいろ楽しませてもらいました。

ありがとうございました!

闘鶏野神社と闘鶏山古墳

大阪府高槻市の氷室にある闘鶏野神社(つげのじんじゃと読む)に行ってきた。

この神社は不思議で、

鳥居をくぐった後、そこそこの段数の階段を登ると、

※写真は階段を登った後に後ろを振り向いて撮影

名神高速道路の上を歩き、

境内に到着する。

神社の外に立てかけてある看板を読むと、

/**************************************************************************/

闘鶏野神社は、天照皇大神、応神天皇、天児屋根命(あめのこやねのみこと)等を祭神とする。創建の年月は不詳であるが、もとは八幡大神宮と称し、氷室の氏神として崇敬を集めたという。闘鶏野は、仁徳天皇六十二年頃、額田大中彦皇子(ぬかたおおなかひめのみこ)の猟場であったといわれ、奈良県の闘鶏野などとともに、記・紀の「氷室」発見伝承に基づく。また闘鶏を「ツゲ」と読むのは、鶏鳴(けいめい)が神託を「告げる」ことに由来するという。(以後省略)

/**************************************************************************/

と記載されていた。

何故、この神社に訪れたのか?

それは看板の後の文章に記載されている内容が重要となる。

/**************************************************************************/

ここより北の丘陵上には、南面した前方後円墳があり、闘鶏山古墳と呼ばれている。

/**************************************************************************/

と記載されていた。

普段、古墳とは縁がない私が何故、闘鶏山古墳(つげのこふん)が気になったのか?

ある石が高槻にないか?と検索していた時に、大阪大学のとあるページが検索に引っかかり、その内容に闘鶏山古墳の記述があったので気になった。

福永伸哉 - 鳴門・板野古墳群を考える-政権と太いパイプ- - 大阪大学大学院文学研究科・文学部

上記のページから気になった個所を抜粋してみると、

/**************************************************************************/

四世紀初めにつくられた闘鶏山古墳の石室に使われていたのは、阿波の吉野川流域で産する結晶片岩(いわゆる阿波の青石)だった。この古墳をつくる際に、阿波の豪族が何らかの形でかかわっていたことは疑いない。

/**************************************************************************/

闘鶏野神社の裏には

阿波の青石がある。

石材はとても重い。そんな重いものを古墳時代といった時代に遠く離れた高槻の地に運んでいたことが不思議でしょうがない。

陸路で遠路はるばる?

それは無いだろう。

となると海路か?

そこで2つの事が頭に浮かんだ。

遺跡が発見される場所の傾向と高槻には大阪層群の海成粘土層があることだ。

-続く-

高槻城跡で緑色の岩が朽ちるのを見る

大阪府高槻市の阪急高槻市駅から南に数分歩いたところに城跡公園という場所がある。

以前この場所に建っていた城にはキリシタン大名で有名な高山右近がいたそうだ。

公園にはたくさんの滑り台等の遊具施設があり、子どもたちで賑わっていた。

池もあり、亀、鯉や鳩がいて、池自体も子どもたちにとっては楽しいようだ。

この公園を歩いていて気になったことがある。

堂々と岩の先端にいるなと気になってこの鳩を撮影したけれども、

注目してほしいのは鳩ではなく、

拡大写真で色がわかりにくいけれども、

公園に置かれている景観の為の石材がおそらく緑泥片岩であるものが並んでいた。

この岩はいつからここにあるのだろう?

この岩を改めて見ると、

上が白っぽくなっているが、

これは大歩危で見たような石の白い線(呼び方がわからない)のようなものではなく、岩表面が朽ちて崩れたように見える。

もし、今回の写真の岩が風化して白くなっていることが正しいのであれば、緑泥石が土になる過程の変化の一部を見ているといっても過言ではない。

※緑泥石は緑泥片岩の主の鉱物

個々の岩をしばらく観察していたら、今回の写真の岩にすぐに鳩が寄ってくるので、鳩の糞が岩の風化の促進に関わっていたりするのかな?

鳩の糞の白いところは尿酸で、雨に含まれる炭酸よりも強い酸だったはず。

関連記事

摂津峡で緑の石探し

米の美味しさは水の綺麗さというけれどの記事で米の美味しさは田に引いてくる水の質によるもので、

その質は上流の山の岩の種類によって決まっているはずだと記載し、

前回の記事では記載しなかったけれども、上流にかんらん石(または変成した蛇紋石)か緑泥石があることが重要であるとアタリを付けている。

これらの物質で共通しているのが、比較的水に溶け出しやすいマグネシウムと水溶性のケイ酸になる。

話は変わって、

高槻の芥川にあった赤い石は何だろう?の記事で近所の芥川で緑泥石を含む緑色岩を拾うことが出来ることを知った。

上流に緑色岩を観察できる場所があるので当たり前といえばそうだけれども、それらが川下に流れてくることを知れたのは大きい。

更に話は変わって、

先日訪れた徳島県の大歩危で拝んだ石碑により、岩の緑色には様々なパターンがあることを知った。

鑑識眼で若干レベルが上がった状態で再び芥川上流の摂津峡に行ってみることにした。

いつもの場所に降りてみる。

一見緑色に見えない岩をデジカメの接写レンズを介して見てみると、

緑の石が含まれていることがわかる。

もっと緑から程遠い岩でも、

わかりにくいが緑の石がところどころに含まれている。

これらの岩の近くを丁寧に見ていくと、

濃い緑の石が所々にあった。

これらの石から徐々に成分が溶け出して、下流の水質に影響与えているのだろうなと想像する。

関連記事

高槻市清水地域産米粉の清水っ粉

ひょんな御縁で高槻の清水地区で穫れた米で米粉を作っている方と知り合った。

この米粉は高谷ベーカリーの高槻産の米の米粉ロールの記事で紹介した高槻土産の米粉パンに使われている。

米粉というのは、古米や規格外の米を集めて粉状にして販売するらしいが、

清水っ粉は規格品の米を粉状にしている。

この米粉で作ったパンはグルテンというお腹にどしっとくるようなものが小麦粉と比較して少量(低グルテン)なので、小麦のパンよりも食感の重さがない。

※グルテンは胃液で膨らむので、食べた以上に胃の中を占拠する

グルテンはアレルギーの原因として考えられている為、小麦製のパンを食べることはダメな人でも、米粉であれば大丈夫ということもある。

グルテンはタンパク質でそれがないと栄養価の面で劣るのでは?と頭に浮かぶけれども、

調べていったらどうやらそうではないらしい。

農林水産省のページで「米粉ってこんなにすばらしい」というコンテンツがあった。

米粉ってこんなにすばらしい[米粉利用拡大に向けて] - 農林水産省

米粉で注目しているのは下記の2つ

・アミノ酸スコアという必須アミノ酸の含有量

・油の吸収率

小麦と比較して、必須アミノ酸の含有量が3割程高く、油の吸収率も3割程少ないので、揚げ物で油の量が少なく揚げることが出来る。

嗜好性が高い食べ物をより健康的に仕上げることが出来る。

ここでふと気になった。

米粉の材料である米の品質が今よりも高いものであれば、これらの特性は更に向上するのだろうか?

栄村の小滝集落等で得てきた知見が地元高槻で活かされる日もそう遠くないかもしれない。

関連記事