高槻米の米粉「清水っ粉」からできた米粉めんを頂いた

昨年同様、高槻の原の生協で物理性の改善 + レンゲ栽培 + 中干し無しの稲作の検討会を行いまして、その際に、

高槻の原生協コミュニティルームでレンゲ米栽培の観測の報告会を行いました

大阪産(もん)に認定されている高槻「清水っ粉」でできた米粉めんを頂いた。

試食した感想は、うどんのような歯ごたえが有りつつ、そうめんのような滑らかな舌触りで、米のような甘みがほんのり残っていて、新たな麺料理といった感じであった。

この米粉めんは100%米粉からできているとのこと。

麺のつなぎも米粉が?といった話があるが、科学の視点で深くなりそうなのでここまでにしておく。

新しいものづくりをする時に大事になるのは、製造技術の確立と出口(売る先)が必要だと言われている。

清水っ粉や今回の米粉めんは、

物理性の向上 + レンゲ栽培 + 中干しなしの稲作の新たに生じた課題

環境貢献度を高くしつつ、収量や品質を高めるような栽培技術の開発から着手し、通常の米食に加え、パンや麺といった出口も増やした。

田からはじめる総合的病害虫管理の記事でも触れたが、田は周辺の畑作に良い影響を与え、地域全体を底上げできる可能性を秘めているので、物理性の改善 + レンゲ栽培 + 中干し無しの稲作と米粉の取り組みが広がって欲しいと切に願う。

今年も観測していたレンゲ米栽培の田が無事に収穫を迎えたそうです

物理性の向上 + レンゲ栽培 + 中干しなしの稲作の新たに生じた課題までの記事で観測していた田の収穫が無事終了したという報告があったので行ってみた。

株が傾いていたので、肥料の効きすぎで株が弱体化したのでは?と不安になったが、収穫機がうまく動作しない箇所があったとのことで、株は硬く穂重があったということなのだろう。

今年は穂の形成期の気温が低かったため、中干しなしという選択で低温障害や穂いもちが助長される懸念事項があったけれども、

黒ずんだ籾から胚乳を取り出しても、懸念した内容が悪影響を与えたということはなさそうだ。

今年は中干しの意義の確認を最重要事項にした。

物理性の向上 + レンゲ栽培 + 中干しなしの稲作の新たに生じた課題の記事で触れた内容になるが、年々異常さが増してくる夏の猛暑に対して、中干しをしないというのが大きな一手になると予想していて、中干しなしと中干しありの田の比較の観測を行った。

※最低限の環境として物理性の向上 + レンゲ栽培がある。

中干し無しの田で見られた現象として、

猛暑日を経て、登熟期に差し掛かる時に葉の色が落ちなかった。

・レンゲによる土作りで肥料分が過多になってしまったことか?

・猛暑日に中干しなしで株を冷やし、葉温を高くなりすぎないようにしたことか?

・常に水があることで、川から流入した金属系の栄養が常にあったことか?

といった事が考えられるが、肥料分の過多が一番影響がありそう。

※中干しありの田は他の田同様、葉の色落ちは早い。

もう一つは、

イネの害虫だとされるカメムシやウンカ(どちらもカメムシ目)の天敵が集まった。

中干しなしの栽培方法はウンカの被害を軽減させるために有効であるという仮説があったが、昨年程ウンカの目立った被害がなかったため検証できずだった。

中干しの技術は天敵の観点から無しの方が有効である可能性が高い事がわかったので、来年の栽培の課題は中干し無し栽培に耐えうる減肥に絞る事ができた。

これはちょっとした案だけれども、

冬から春にかけてのレンゲ栽培で、初春の再び生育が旺盛になり始める頃に

米ぬかで追肥することが後の稲作で良い影響を与えるのでは?と予想している。

次作の課題である減肥のさじ加減の話だけれども、心配事として初期生育のリン酸の量が減る事がある。

微量要素は川の水の入水で補えるとして、リン酸の供給源の心当たりがない。

稲作は肥料成分ギリギリの施肥設計になっているので、供給源の候補がない成分は注意しておいた方が良い。

この問題はレンゲ栽培時の追肥に注目すれば回避出来る。

後は、レンゲ栽培時の米ぬか追肥分を加味して、稲作の方で一発肥料をどれだけ減肥するか?だ。

補足

リン酸問題のもうひとつの案として、廃菌床による土作りがある。

関連記事

ピンク色のキリギリスを見つけたよ

大阪府高槻市にある摂津峡公園に子供らと虫採りに行ったら、長男がピンクのキリギリス?を捕まえた。

ここで気になったのが、この昆虫のピンク色の色素は何だ?ということ。

とりあえず、今まで知り得た内容を整理することにしよう。

キリギリスの色は緑色と褐色がある。

バッタの基本的な色は緑色で、緑色は葉緑体の代謝産物に因るものであるはず。

褐色の方は、環境ストレスを感じた時に合成されるメラニンという色素で基礎の緑色を上塗りするように合成する。

これらの話を踏まえた上で、冒頭のピンク色のキリギリスの話題に戻す。

バッタ目の昆虫の近隣にいる目でカマキリ目があり、カマキリ目にはピンク色で有名なハナカマキリがいる。

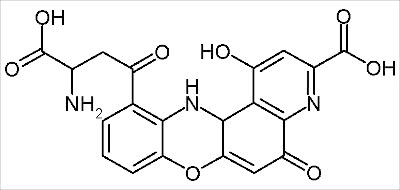

ハナカマキリのピンク色の色素は何?の記事で、

akane700 - 投稿者自身による作品, CC 表示-継承 3.0, リンクによる画像を改変

ハナカマキリのピンク色は還元型のキサントマチンという色素であった。

ピンクのキリギリスも同様の色素であるとして話を進めると、緑色の色素の下地にキサントマチンがあり、キサントマチンの発現量が多く、緑色の色素の量が少なく、環境ストレスも少ない状態であれば、ピンクのキリギリスが誕生することになる。

珍しい条件が二つあるので、再び見つけるのは難しそうだ。

関連記事