/** Geminiが自動生成した概要 **/

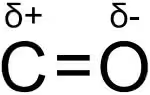

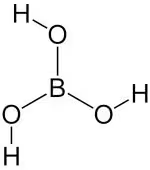

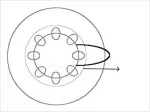

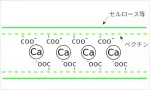

アロフェンは、pH依存的に陽イオン交換容量(CEC)と陰イオン交換容量(AEC)を示す粘土鉱物です。低pH環境では、アルミニウムイオンが水と反応してプロトンを放出し、正に帯電した表面を形成するため、陰イオンを吸着しAECを示します。高pH環境では、水酸基がプロトンを放出し、負に帯電するため、陽イオンを吸着しCECを示します。つまり、アロフェンを含む土壌のイオン交換容量はpHに大きく影響され、酸性土壌ではAEC、アルカリ性土壌ではCECが支配的になります。この性質は、土壌の養分保持能力や土壌改良に影響を与えます。